Возбудитель туберкулёза попадает в лёгкие вместе с вдыхаемым воздухом и оседает на стенках альвеол или бронхов. Здесь существует четыре варианта развития событий:

При помощи механизмов защиты, которыми обладают дыхательные пути (чихание, кашель, работа системы микроворсинок, выстилающих внутреннюю поверхность дыхательных путей) микобактерия туберкулёза может быть удалена из дыхательной системы, не вступив в контакт с иммунными клетками.

Возбудитель туберкулёза встречается с иммунокомпетентными клетками — макрофагами, в результате запускается цепочка реакций, называемых клеточно-опосредованным иммунитетом. Макрофаги захватывают, поглощают и «переваривают» бактерию, после чего запускается целый каскад иммунных реакций, направленных на подавление роста и размножения микобактерии. Однако особенностью микобактерии туберкулёза является способность тормозить и угнетать функции макрофагов: иммунная клетка захватывает, поглощает бактерию, но «переваривания» не происходит. В таком случае микроб, даже поглощённый макрофагом, может сохранять жизнеспособность и продолжить размножение. Продукты жизнедеятельности бактерии со временем вызывают гибель макрофага, и туберкулёзная палочка вновь оказывается «на свободе» (вне клетки). Если иммунная реактивность организма достаточная, то высвободившиеся из погибшего макрофага микобактерии повторно захватываются иммунными клетками — это происходит до тех пор, пока развитие микобактерии туберкулёза не прекратится (возбудитель погибает или переходит в спящее состояние). Таким образом развивается латентная туберкулёзная инфекция.

При быстром росте и размножении микобактерий скорость их поглощения макрофагами недостаточна. Так развивается заболевание, известное как первичный туберкулёз.

Возбудитель попадает в организм и переходит в спящее состояние, но на фоне различных стрессовых факторов переходит в фазу роста. Так развивается вторичный туберкулёз.

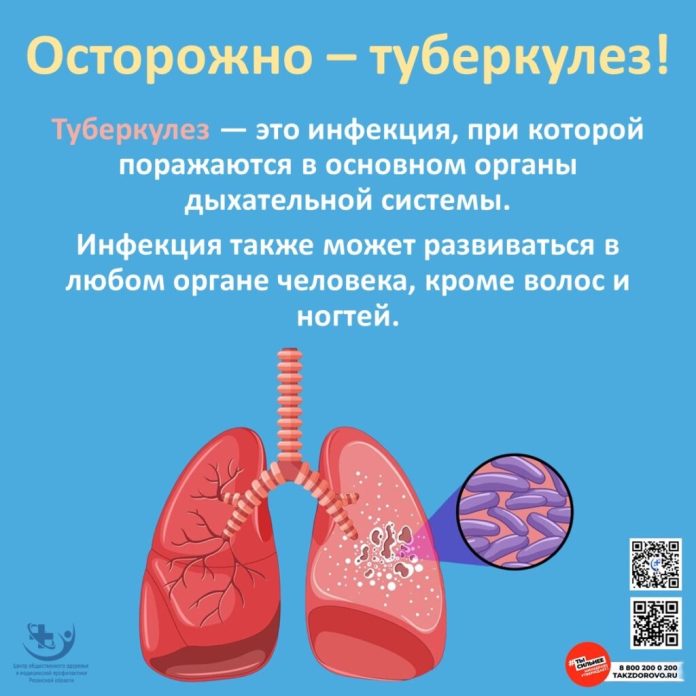

Проникая в ткани, возбудитель вызывает воспалительную реакцию, при которой разрушаются ткани лёгкого или иного органа. Итогом такой реакции является специфический (казеозный или «творожистый») некроз. Гнойные массы, содержащие микобактерию, «расплавляют» ткань лёгкого, объём поражения при этом увеличивается. Как только процесс достигает бронхов, микобактерия туберкулёза попадает в окружающую среду, который человек выделяет вместе с мокротой при разговоре, кашле и чихании.

Выделяют первичные и вторичные формы туберкулёза. При первичных формах микобактерия, сохранившая жизнеспособность внутри макрофага, попадает в лимфатическую систему, а затем распространяется по организму. Связано это с тем, что иммунная клетка, поглотившая микроб, не остаётся на месте. Таким образом, с током лимфы может происходить обсеменение других участков лёгких или палочка может мигрировать за пределы дыхательной системы.

Вторичные формы туберкулёза развиваются при повторной активации возбудителя, которые ранее попал в организм, но был угнетён иммунной системой и находился в спящем состоянии.

В патогенезе туберкулёза лёгких выделяют два последовательных этапа:

инфицирование — проникновение микобактерии туберкулёза в лёгкие;

заболевание — развитие патологических изменений и нарушение нормальной работы лёгких.

Важно отметить, что от инфицирования туберкулёзом до заболевания может пройти от нескольких недель до нескольких лет.